Культура музыкальной печати # 2

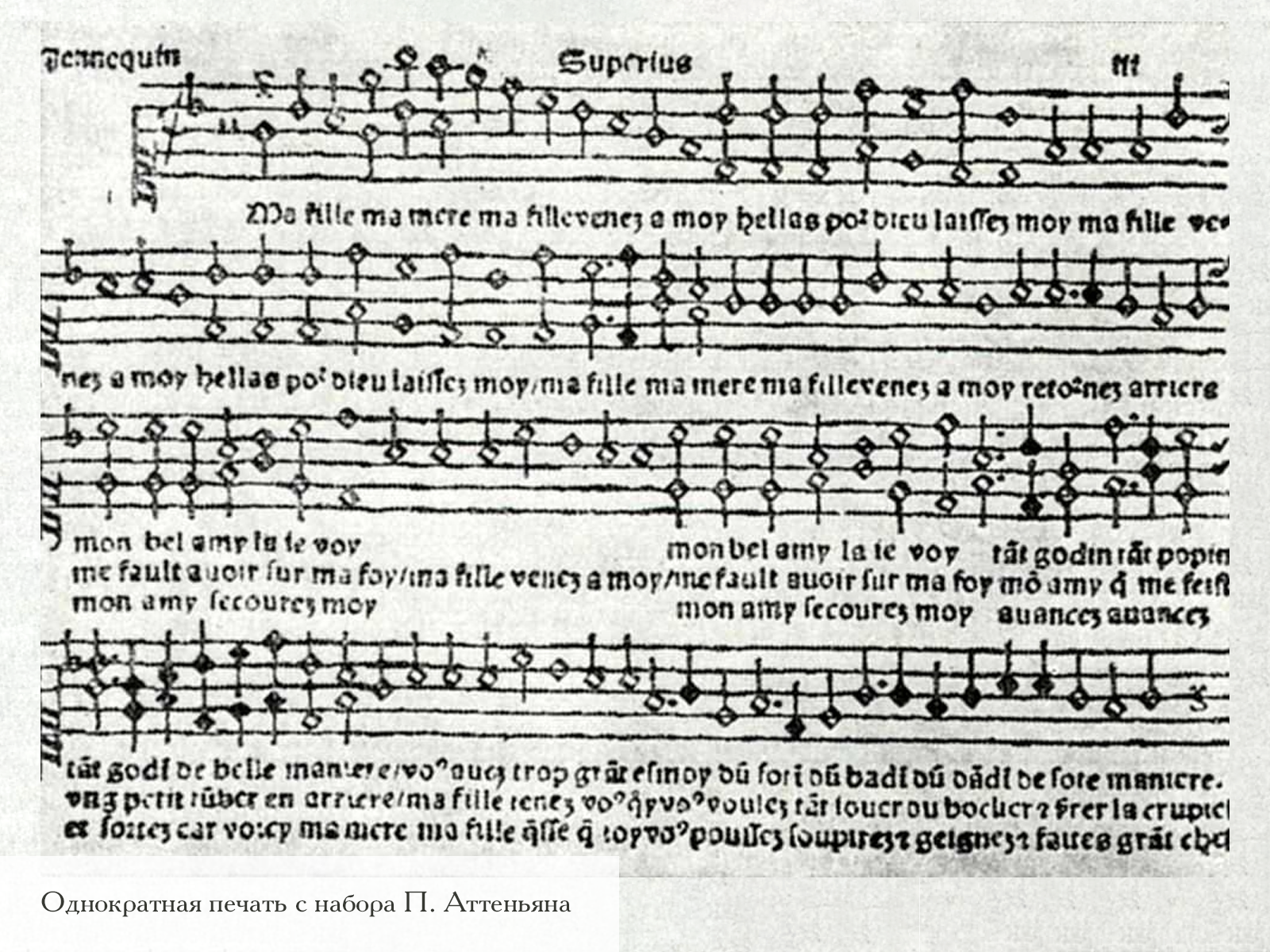

Итак, в 1501 г. Оттавиано Петруччи опубликовал первый нотопечатный сборник «Harmonice Musices Odhecaton» («Стопеснец гармонической музыки»). В середине 1520-х гг. возник новый способ печати нотных знаков с фрагментами нотоносца. Это дало возможность печатать ноты в один приём (напомним, что Петруччи делал оттиск на листе трижды: сначала печатались линейки, затем ноты и после — текст). Метод популяризировал парижский издатель П. Аттеньян, который начал выпускать ноты посредством однократной печати.

Далее нотопечатание развивалось одновременно в двух направлениях: печать с подвижных литер (т. е. с наборного шрифта) и ксилография (печать с форм, гравированных на деревянных досках). Ещё один занимательный факт: головки в изданиях мензуральной музыки (с фиксированным ритмом) первоначально сохраняли ромбовидную форму. Круглые головки встречались в письме уже в XV в., но до конца XVII в. за исключением отдельных изданий применялись редко.

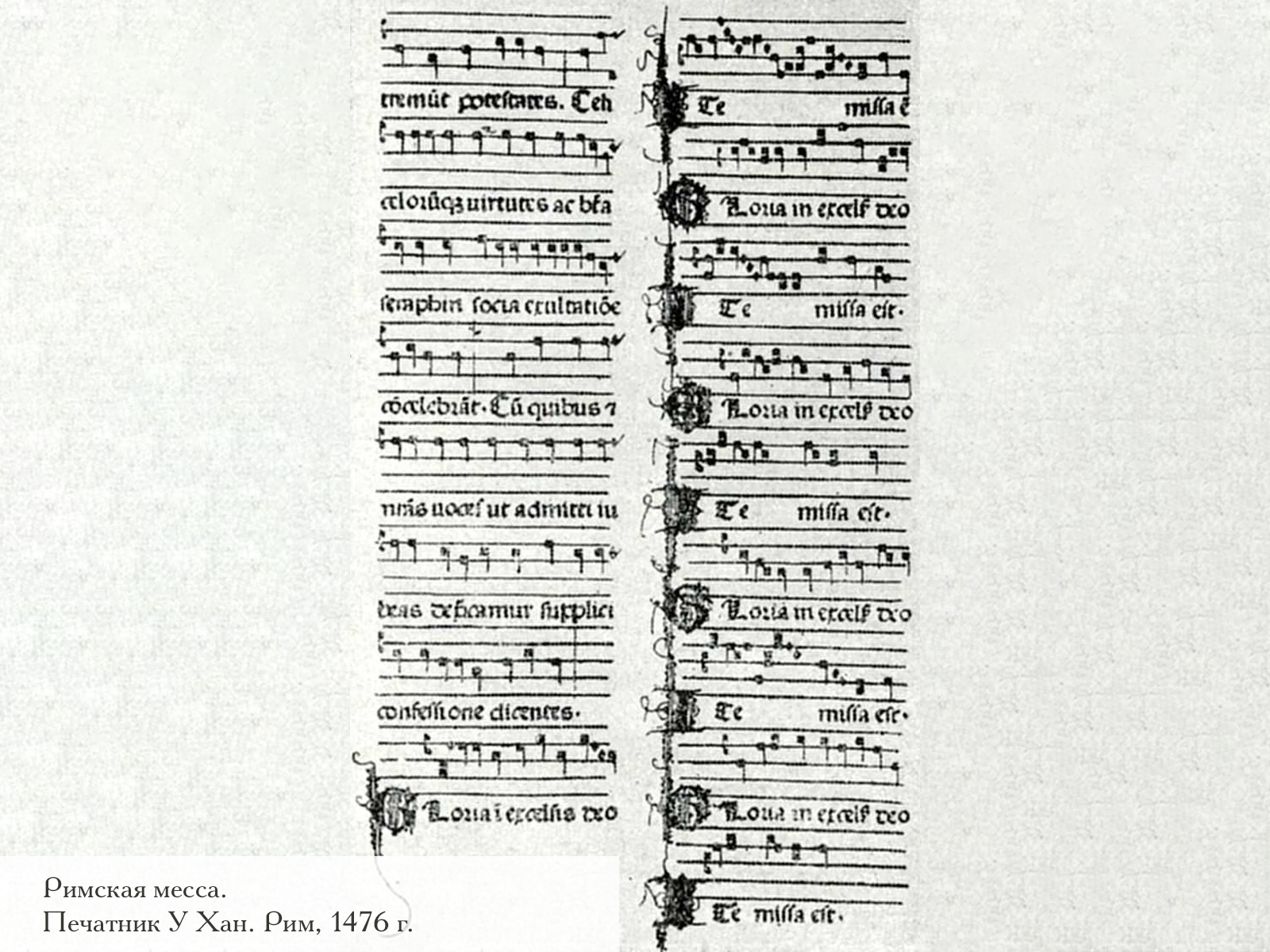

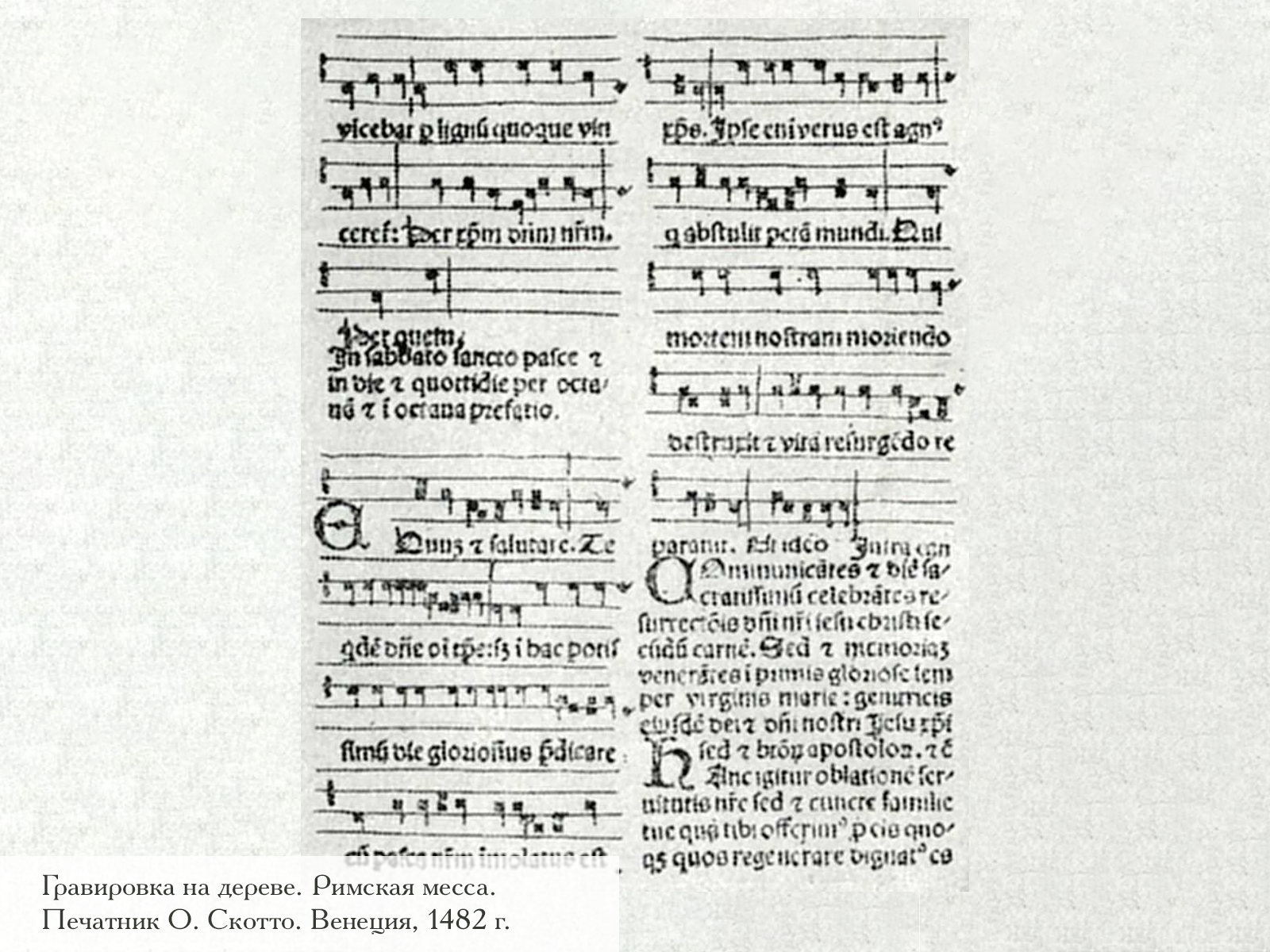

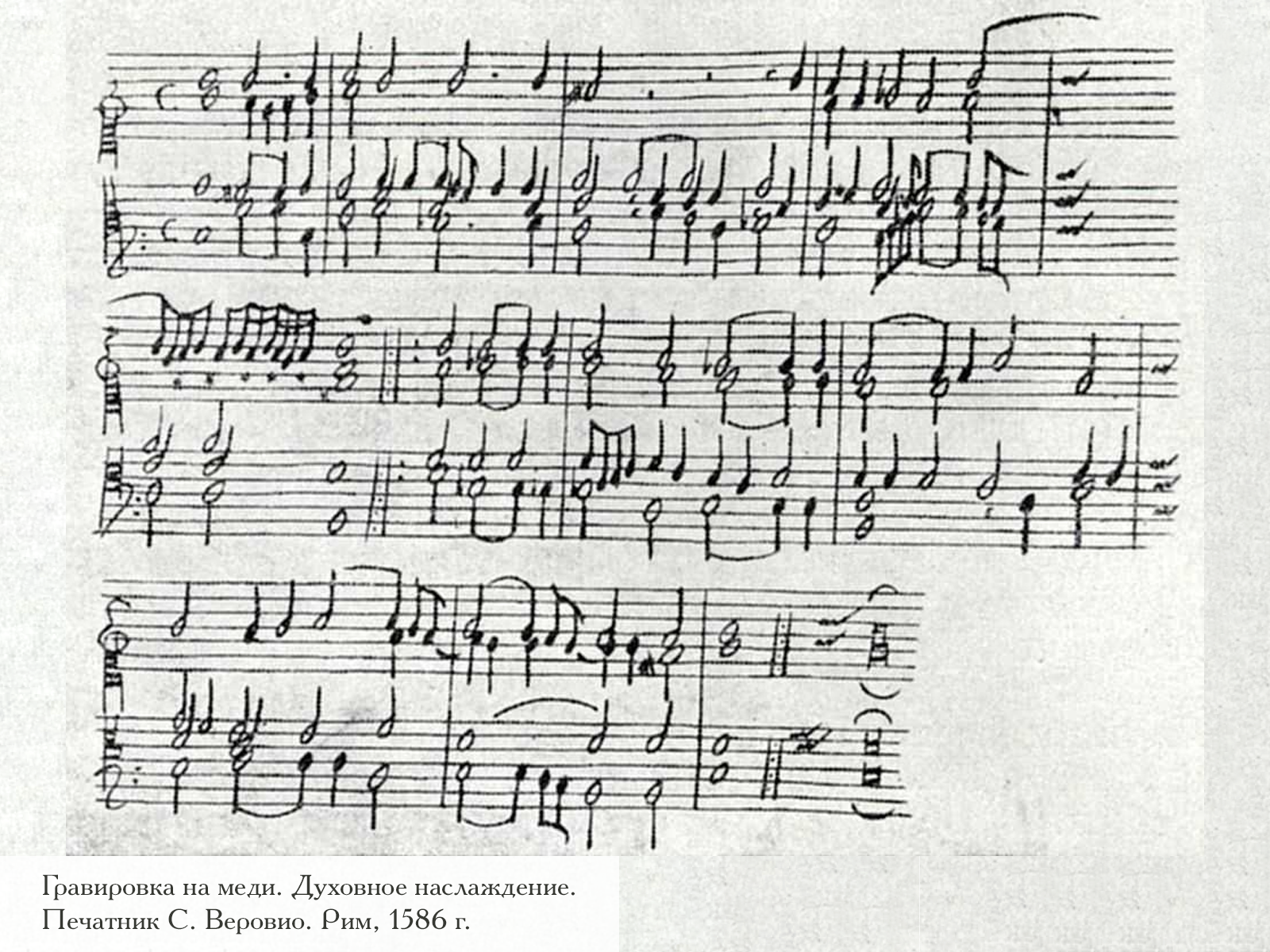

Печатники рассматривали нотные примеры в книгах как своего рода иллюстрации и переносили их на бумагу при помощи гравюр. Качественные оттиски получались при печати с выпуклой гравюры («высокая печать»). Однако изготовление такой гравюры было делом трудоёмким — приходилось срезать большую часть поверхности доски, оставляя только печатающие элементы формы — нотные знаки. Из ранних ксилографических изданий особенно известны «Римские мессы» венецианского печатника О. Скотто (1481, 1482) и «Flores musicae omnis cantus Gregoriani» («Музыкальные цветы на григорианские напевы», 1488) страсбургского печатника И. Прюса.

Тем не менее гравировка оказалась дешёвым и удобным способом при печатании повторяющихся в различных изданиях нотных примеров и развивалась до XVII в. (появились также гравюры на металле). Такие примеры часто приводились на отдельных листах, поэтому печатные формы переходили от одного печатника к другому. Определить, для какого издания эти примеры были выгравированы впервые, можно было по единству шрифта в тексте примеров и в самой книге. Большинство книгоиздателей до начала XVI в. не имело своих нотных гравёров — нотные примеры во многих случаях изготовлялись странствующими нотопечатниками.

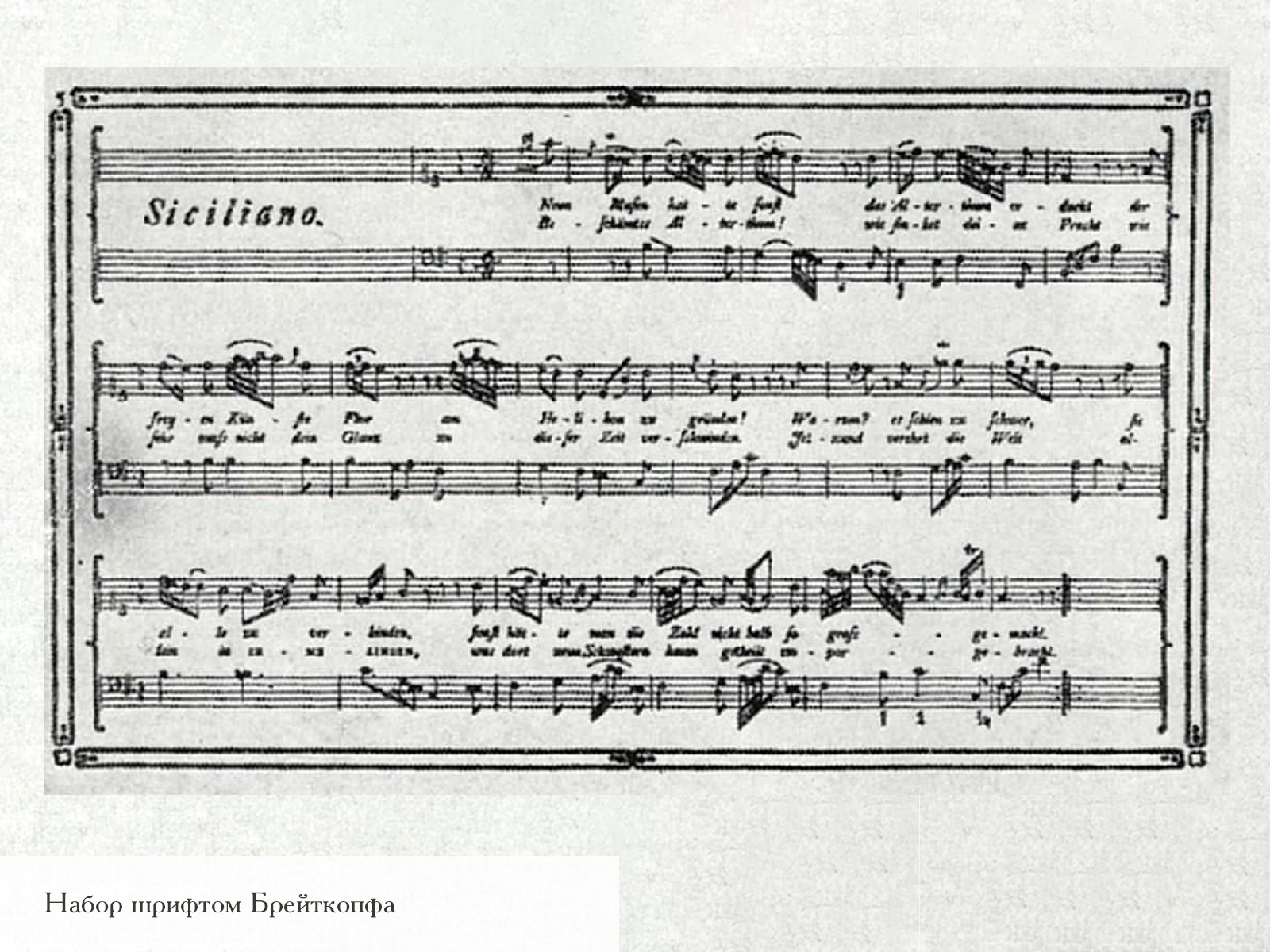

Несмотря на красоту и количество появляющихся изданий, были и трудности. До середины XVIII в. было неудобно воспроизводить многоголосие. В 1754 г. И. Г. И. Брейткопф изобрёл в Лейпциге «подвижный и разборный» нотный шрифт, состоящий из отдельных элементов — всего около 400 (!) литер. С его изобретением печать нот стала напоминать что-то вроде мозаики или конструктора. Каждая восьмая длительность, например, набиралась с помощью трёх литер — головки, штиля и хвостика. Новый шрифт давал возможность издавать самые сложные произведения.

Из подвижных литер составлялись даже не имеющие постоянной формы элементы нотации: лиги, динамические «вилки» и т. п. Кроме того, он доставлял и эстетическое удовольствие (в учебном обиходе до сих пор пользуются изданиями Брейткопфа, а печатание нот с наборного шрифта просуществовало без изменений до конца 1950-х гг.). В шрифте Брейткопфа все детали набора были хорошо подогнаны, нотный рисунок легко читался и запоминался. Впервые же новый метод печати был применён в 1754 г. при издании арии «Wie mancher kann sich schon entschliessen» («Как иной уже может решиться»).

Продолжение следует...